こちらは以前記事にしたときは飛鳥山公園と音無親水公園、そこから名主の滝公園と回ったのですが、今回は音無親水公園から川沿いに石神井川沿いを歩いていくコースです。

また、前回飛鳥山の記事を書いたときは自転車で行ったのですが、実はこの年は自転車ではなく、電車と徒歩移動でしたので番外編としました。都電沿いの道を路面電車と競走しながら自転車で走るのもいいですが、路面電車にのんびり揺られながら行くのも良いものです。とは言え、桜の季節は東京さくらトラム(都電荒川線)は非常に混みますので覚悟が必要です。快適に行きたいのであれば、むしろ京浜東北線に乗って王子駅で降りたほうがいいとは思いますが、昼間の時間帯だと快速運転をしていますので、乗り換えが面倒だったりもしますね。

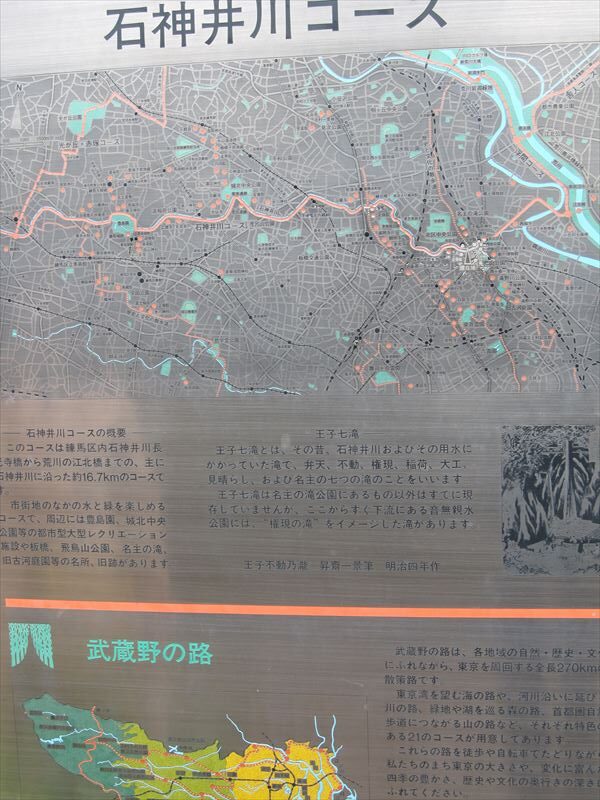

王子駅方面から飛鳥山まで明治通りを上がって行くと右手に音無親水公園が見えますので、多くの人がそこまでは行ったことがあると思います。ただ、その音無親水公園から石神井川沿いの桜並木が始まるところまでは少し距離があるのと、おそらく電車利用の多くの方が王子駅や飛鳥山駅を利用するため、気づかずに見逃している場合もあるのではないかと思います。そういうわけでこの日は飛鳥山公園から音無親水公園、からの石神井川経由で、さらにまた皇居の乾通り一般公開から北の丸公園を抜けて千鳥ヶ淵、さらには靖国神社の桜まで見に行っています。そこで今回は、タイトルこそ飛鳥山公園から石神井川になっていますが、靖国神社までご紹介しようと思っています。また、上の地図ではピンクの線の範囲が桜並木のように思われるかもしれませんが、実際にはもっと上流まで続いています。あくまで私がこの辺りまで歩いて桜を堪能したということでご了承願えたらと思います。

2019年の桜は、新型コロナが流行する前の年で景気もそれほど悪くなかったので、平和にお花見が出来ていました。飛鳥山に関しては現在1万円札の顔となっている日本経済近代化の父と呼ばれた渋沢栄一翁の本宅があった場所ですが、この年はまだNHKの大河ドラマ『青天を衝け』の放送前でしたので、こちらも大河ドラマ効果をかなり期待されてはいましたが、それほど騒がれてはいませんでした。

飛鳥山公園に関してはそれほど追記することもないかと思います。吉宗公の遺産として今も多くの人に愛される桜の名所であり、何か変わったかと言えば公園周辺の建物くらいでしょう。音無親水公園も同様ですね。変わったほうがいいものとそうでないものがありますが、景勝地の場合はだいたい変わらないほうが良いのではないかと思います。

ということで今回は石神井川を中心にお伝えします。音無親水公園から、そのまま石神井川左岸の遊歩道を川沿いにしばらく歩くと桜並木が現れます。この桜並木が音無親水公園からずっと続いていれば、桜に導かれるように並木道を散策する人も増えるのではないかと思いますが、先程も書いたように少し空白区間があります。と言っても距離にして200mくらいですので、その先に続く桜並木の素晴らしさを知っていれば苦もない距離です。

東京の川沿いの桜で多くの方が真っ先に思い浮かぶのは目黒川沿いの桜並木だと思いますが、ここの桜並木も勝るとも劣らない素晴らしさです。何より素晴らしいのは、これだけ立派な桜並木が続いているのに、目黒川ほど混雑していません。目黒川の場合は両岸の狭い道の横に店が立ち並び、そこに行列が出来て渋滞が起きたり、お酒や食べ物片手に通行している人も多いですから、桜よりも人混みを見に行っているようで正直落ち着きません。私のように桜の下で宴会を楽しむよりも、桜を見ながらのんびり散策するのが好きな人間にとっては、まさにうってつけの場所です。もちろんこちらにも桜の下で宴会を楽しんでいる方たちもいますが、その場所が公園だったりするので通行の妨げになっていません。

ただ、いわゆる三面張りの都市河川ですから、川自体の景観はそれほど良いものではありません。さらに目黒川よりも景観が若干劣る感じがするのは、その水量と川幅でしょう。桜並木と川のコラボの場合、川幅があまり広すぎたり、水量に比べて川底が深過ぎて水面までの距離が遠いとその分風情が削がれる感じがします。石神井川がまさにそんな感じで、特に水量が少ないときは寂しい感じがします。普段荒川を見慣れている分だけ、余計にそう感じるのかもしれません。

それでも歩くときは桜のすぐ傍を歩くので、その景色を堪能しながらどこまでも歩いていけます。特に電車の場合は、都営三田線の新板橋駅や東武東上線中板橋駅からも近いので、歩き疲れたら好きな場所から離脱出来ます。飛鳥山を見てからだとわりと距離を歩くことになりますが、最初からこちらを目指すのであればそれぞれの駅からの往復だったり、あるいは駅から駅へ渡り歩くなり、計画的に楽しむことも出来るでしょう。この日は天気にも恵まれ、鶯が鳴き始めていたので、ロケーションは最高です。

石神井川の桜を十分堪能したあと、都営三田線の新板橋駅へ向かいました。ここからまた皇居へと向かいます。

都営三田線で大手町まで約15分。乾通りの一般公開は、例年皇居前広場を通ってから坂下門へ行くので、本来なら日比谷駅の方がむしろ近いんですが、昼食をまだ食べていなかったので大手町で食事をとることにしました。乾通りの一般公開も何度か行っているとさすがに新鮮味は薄れますが、その分勝手はよくわかっています。この年は東御苑の方ではなく、文字通り乾通りをまっすぐに歩いて乾門から出ました。

以前の記事でご紹介したトイレの案内板もありますね。

そうなると、さらにそのまままっすぐ北の丸公園の方へ向かうのはお決まりのコースです。千鳥ヶ淵のボート乗り場の対岸の山から池のボートを撮影しています。千鳥ヶ淵の桜は最初に代官町通り沿いの土手からボート場の方を臨んだ時に、その景観の素晴らしさに目を奪われましたが、その後何度も訪れておりますので、やはりそう何度も感動してはいられません。

千鳥ヶ淵の桜が目的の場合は、いつもでしたら九段下の駅から田安門に入り、武道館の前を通って北の丸公園から旧近衛師団司令部庁舎前、さらに先程言った代官町通り沿いの歩道を派出所前まで、それから右折してほぼ池の周りを回るようにして千鳥ヶ淵緑道を歩き、そのまま靖国通りへ出てから靖国神社へというのが大体のパターンなんですが、この日はすでにだいぶ歩いていることもあり、田安門から直接靖国神社の方へ向かいました。

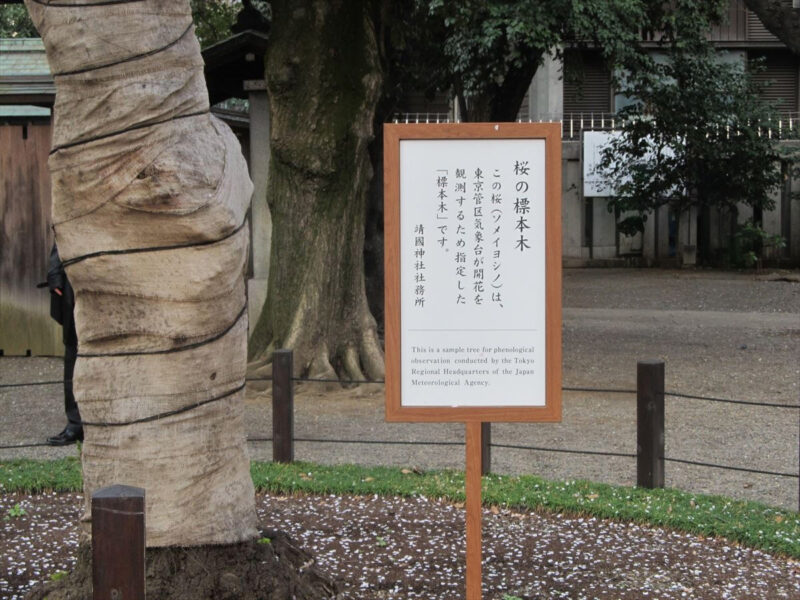

こちらの靖国神社には東京の開花の基準となる皆様御存知の標本木があります。

午後2時くらいにこちらの木の桜の花が五輪以上咲いていたら開花が宣言されるとか。なかなか責任重大ですね。昔の靖国神社は入口前に昭和を感じさせる食事処兼休憩所があって、外のテーブルでラーメンとか食べられたんですが、ちょうどこの頃建て替え工事をしていて、今ではすっかり綺麗でオシャレな建物になっています。昔の休憩処はまだ終戦とか経済復興を思い出させる感じで風情があって好きだったんですが、あまり近代的になると衛生的にはいいのでしょうが、味わいが少し薄れる感じでなんとも微妙ですね。

靖国神社は中で宴会は出来ませんが、それでも多くの人が訪れますので、かなりゴチャついた感じではあります。政治的あるいは宗教的立場から語られることも多い靖国神社ではありますが、多くの英霊が祀られている神社で厳かな気持ちで桜を堪能するのも悪くないと思います。

ということで、この日は朝から夕方まで桜を堪能した一日になりました。

コメント